ESERCITAZIONE FINALE

Anno accademico 2020-2021

Giovedì 10 Giugno 2021

***

GEOGRAPHIA: DA “SCRITTURA DELLA TERRA” A “MAPPA DEI DESIDERI”

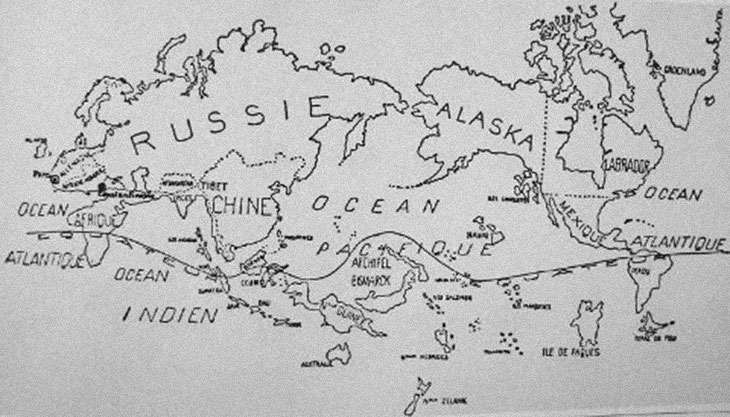

(“Le monde au temps des surréalistes(°)”, Variété, Bruxelles,1929.)

La geografia immaginaria, come hanno dimostrato gli scrittori di utopie e, in particolare, il movimento surrealista, è un elemento essenziale della letteratura come delle arti.

Qualunque forma di “racconto”, romanzo, storia, film, fumetto, cronaca, sequenza d’immagini, o qualunque desiderio di vivere altrove, presuppone una forma di “geografia” così come presuppone una storiografia, una epistemologia immaginaria, un modello di vita corrente.

Per quanto immaginario, il “luogo” di una narrazione è sempre un avatar di un territorio vero e la sua mappa è la rappresentazione del sistema dei segnali inscritti in esso come rappresentazione dei nostri desideri.

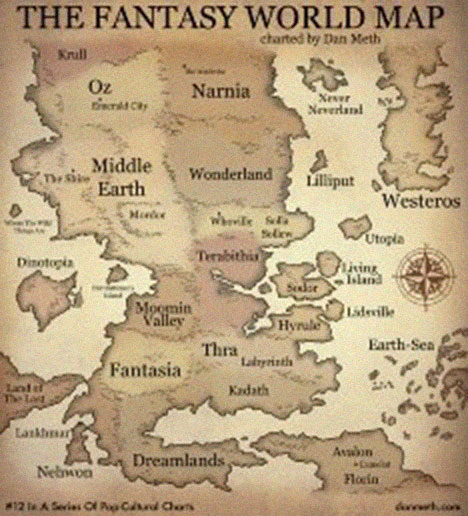

Nelle carte immaginarie, però, il carattere narrativo è sempre prevalente e questi si evidenzia, nella maggioranza dei casi, a partire da un soggetto, da una situazione e/o da un viaggio.

Del resto, è proprio grazie ai viaggi che i luoghi-dove-sono-i-leoni (in origine, la locuzione latina hic sunt leones compariva sulle carte geografiche dell’antica Roma in corrispondenza delle zone inesplorate dell’Africa e dell’Asia) possono essere cartografati.

Altre geografie immaginarie sono quelle costituite dai “campi semantici”, dalle passioni, dagli imperativi morali, dalle scelte politiche. Qui i viaggi sono di conoscenza (alla ricerca di un sapere) o di autocoscienza (alla ricerca del proprio essere) e si compiono inseguendo una metafora o il mondo delle chimere, il “vello d’oro” degli Argonauti, il tesoro dei pirati nascosto nelle isolette dei Caraibi, le odissee nello spazio alla ricerca di nuovi mondi – sogni – abitabili.

In questa prospettiva, dal punto di vista morfologico, i territori immaginari non sono di meno di quelli reali, anche se c’è una differenza tra la funzione d’uso delle carte reali e la funzione di produzione di quelle immaginarie.

Tuttavia quando queste due funzioni si fondono abbiamo le carte congetturali, dove il noto si mescola all’immaginato, consentendoci una connessione che mette in luce la fascinazione

– sapienziale ed estetica – delle terrae incognitae.

Queste carte rendono evidenti altri sogni, altre utopie, altre speranze. Costruiscono ed impongono altre prospettive all’ovvio, altre frecce all’arco dell’avventura.

***

L’esercitazione può essere svolta in due modi.

UNO. O viene descritto attraverso una o più mappe (o carte) un paese, una città, uno Stato immaginario mettendo in evidenza i caratteri che si ritengono salienti o specifici a rivelarlo.

DUE. Oppure si ricostruisce una carta dell’Europa non per quello che è, ma per quello che potrebbe essere se la grandezza dei vari Stati corrispondesse a certi caratteri morali, sociali e politici che si ritengono importanti. Questi caratteri devono essere elencati esplicitamente.

Questa esercitazione può essere realizzata con gli strumenti “visuali” che si ritengono più opportuni.

***

L’elaborato dovrà essere inviato a:

gesmos@gmail.com

Se l’elaborato è troppo “pesante” per essere inviato via e-mail inviarlo tramite https://wetransfer.com

°°°°°

“Le monde au temps des surréalistes”

In questa mappa gli imperialismi vacillano, l’isola di Pasqua incombe sull’Australia, il Labrador sugli Stati Uniti. Due sole città in Europa meritano di essere ricordate, Parigi e Costantinopoli. Ma forse ciò che più conta è la linea dell’Equatore che vacilla sulla sua rettitudine!